|

今回ご紹介するのは、HBSのクリステンセン教授の最新作です。 クリステンセン教授と言えば、イノベーションに関する研究の第一人者であり、同分野の大ベストセラーである「イノベーションのジレンマ」の著者としても広く知られています。その同教授の最新作と言えば、読まない訳にはいきません。 書名は、「Competing Against Luck(運と競う)」 。一見、イノベーションと関係がなさそうな題名ですが、背景は以下です。

そして、その鍵となる理論は、「Jobs To Be Done(やるべき仕事)」。一言で言うと、以下です。

これだけでは少々分かり難いかもしれません。そのため、この理論を紹介するうえでクリステンセン教授がよく使うのが、「ミルクシェイク」の話です(私の在学中にも、授業で出たのを覚えています)。本書でも冒頭で紹介されており、この理論のエッセンスが凝縮されています。概要は以下。

つまり、このストーリーのテイクアウェイは以下です。

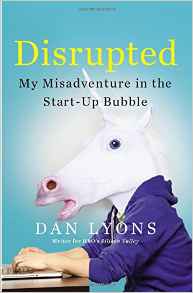

いかがでしょう。 もちろん、本書はこの理論について更に深堀していきますが、エッセンスはミルクシェイクの話に凝縮されています。これだけ聞くと、「当たり前ではないか」と思われるかもしれません。「イノベーションのジレンマ」についても、読後そう思ったのは、私だけではないはずです。心に残る重要なコンセプトというのは、ここまでわかりやすく研ぎ澄まされているからこそ、腹に落ちるのだと思います。 クリステンセン教授は、この理論を完成させるのに20年以上の歳月をかけたと記しています。その集大成である本書。ぜひ、ご一読をお勧めします。 今回は、ランニング・シューズを題材とした良書2冊をご紹介します。 一冊目は、米国でベストセラーとなっている「Shoe Dog」。Nikeの創業者であるPhil Knight氏による自伝です。同社はBlue Ribbon社として創業。1960年代に日本国内で絶大な人気を誇っていたオニツカ・タイガー(現アシックス)の米国への輸入販売からスタートします。その後、日商岩井(現双実)などの支援を受けて自社開発シューズで成功し、1980年に上場。それまでの過程を、「ここまで普通覚えていないだろう」と読者を唸らせるほどのディテールでKnight氏が赤裸々に綴っています。 人物描写が豊富で、ノンフィクションですが小説を読んでいるかのよう。自伝にありがちな自画自賛ではなく、創業者としてどれだけ迷い苦しんだかが描かれており、終章では家族等に関する後悔の念も記されています。マイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズなど、Nikeのセレブたちとの逸話を期待するとがっかりするかもしれませんが、「人間:Phil Knight」を知るうえではこの上ない書と言えるでしょう。ただ、一言申すとすれば、日本関係者が多いせいか文中に日本語のフレーズが何度も出てきますが、多くが間違っていた点でしょうか(日本人以外は気にしないでしょうが・・・)。日本語ができる編集者はいなかったのでしょうか・・・。 二冊目は、日本でベストセラーとなっている「陸王」。著者の池井戸氏の作品はこれまでほぼ全読しており外れはありませんが、本書はその中でもトップの部類に入る面白さでした。ジャンルとしては「半沢シリーズ」より「下町ロケット」。主人公の宮沢が率いる足袋専門の零細企業が、その技術を活かしてランニング・シューズを開発し業界大手に挑む、といったストーリーです。 600ページ近い長編ですが、一気に読めます。読後気になって少し調べてみましたが、「きねや足袋」という実在の会社が一部のモデルとなっているようです。 興味深かったのは、Knight氏も宮沢社長も、ビジネスを超越した「想い」を込めてランニング・シューズを作っているという点です。ノンフィクションであれフィクションであれ、その「想い」に読者は動かされます(私を含めて)。こういった「想い」が、結果的にビジネスの成功にも繋がるのではないか。ビジネスをやるうえでも、投資をするうえでも、忘れてはならないのではないか。読後久しぶりにランニング・シューズを履いて外を走りながら、そう思いました。 今回ご紹介するのは、ヒットドラマ「Silicon Valley」の脚本家でも知られる、Dan Lyons氏による話題の書です。 本書は、Lyons氏のHubSpotでの体験談となっています。同氏は、Newsweekにて主にIT業界をカバー。しかし、諸事情によりベンチャー企業のHubSpotに参画することになります。同社は、MIT出身の創業者が起業。飛ぶ鳥を落とす勢いで拡大し、2014年にIPOしたベンチャー企業です。 内容は、一言で言えば「HubSpotのミレニアル世代主導のハチャメチャなコーポレート・カルチャーに、著者が辟易する(同氏は50代)」といったもの。 「Silicon Valley」の脚本家とあって、表現が巧みで、スラスラ読めます。出てくるエピソードは多少(かなり?)脚色が入っていると推測されるものの、シュールなコメディを見ているような感覚です。HubSpotの経営陣からしてみれば、「暴露本」とも言えるのかもしれませんが・・・。 Lyon氏は、HubSpotで起きていることは現在の米国ベンチャー業界の縮図だとしています。その主張の要旨は以下(少々極論かもしれませんが・・・)。

文中では、被害妄想(?)とも捉えられる箇所もあります。ただ、「ベンチャー・ブーム」を賞賛する記事が米国メディアに溢れる中、同業界のエキスパートではない私にとっては、実状を知るうえでの一つのビューとして参考になりました。拙著でもご紹介している「過去のITバブルにおける、当時の投資家の行動」と照らし合わせて読むのも興味深いと思います。 |

Author投資プロフェッショナル。著者。投資、MBA、書籍などについて綴ります。 Archive

May 2017

Category |

RSS Feed

RSS Feed